VARIATION

蹤跡

Photo by Tatashi Kuroyanagi

Photo by Tatashi Kuroyanagi

Khora

Khora

描く行為そのものの痕跡としての作品を「Khora(コーラ)」=言語化以前の「場」と名付けた。アルミニウムと墨を用い、筆法を繰り返すことで生成される行為としての空間。

Sea trace

この作品群は厳島で見た夜明け直前の青い海景からはじまった。群青や和紙、特定の土地で採取した海水などの自然と連続する素材を使用し、風土を宿す依代としている。

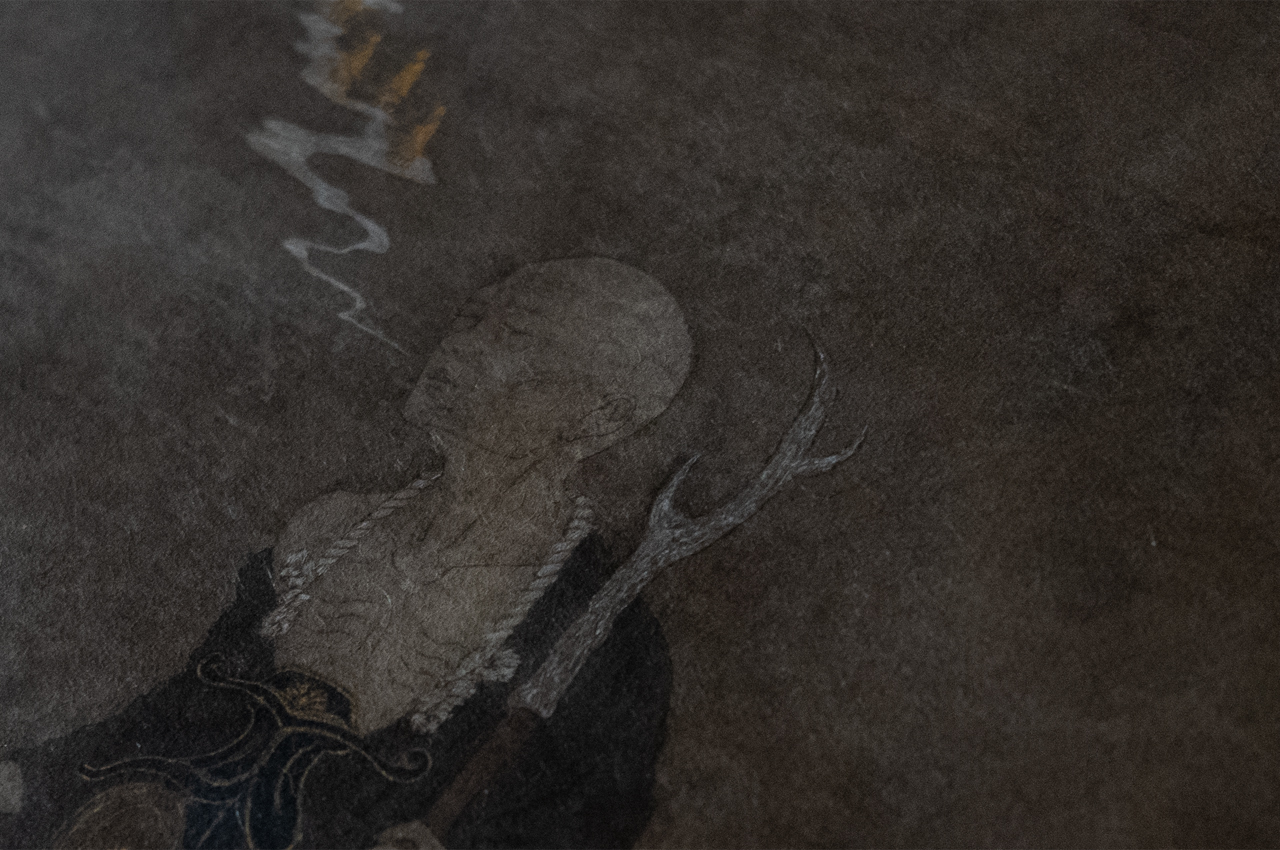

空也上人像

遊心方外

花に心を奪われた歌人の跡をたどり吉野を繰り返し尋ねたときの心象を、絵具の滲みに託した。

風早

自然と文明との折衝地点としての自然エネルギーである風力発電を望む景色を、現代の歌枕として解釈する試み。